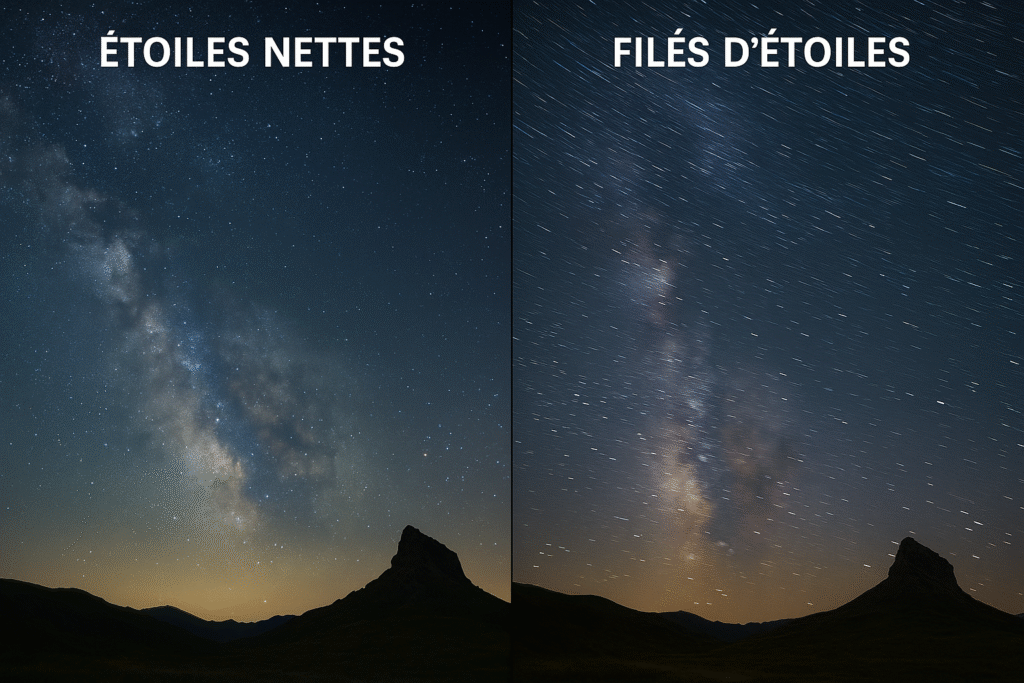

Photographier un ciel étoilé sans filés visibles est l’un des plus grands défis en astrophotographie. Entre la rotation terrestre et les contraintes techniques, il faut trouver le bon équilibre entre temps de pose, ouverture et ISO. La règle des 500 est une méthode simple et efficace pour calculer rapidement le temps d’exposition idéal et obtenir des étoiles nettes, même sans monture motorisée. Dans cet article, tu découvriras comment l’appliquer, ses variantes plus précises, ses limites, ainsi que des conseils pratiques pour réussir tes photos de la Voie lactée et du ciel nocturne.

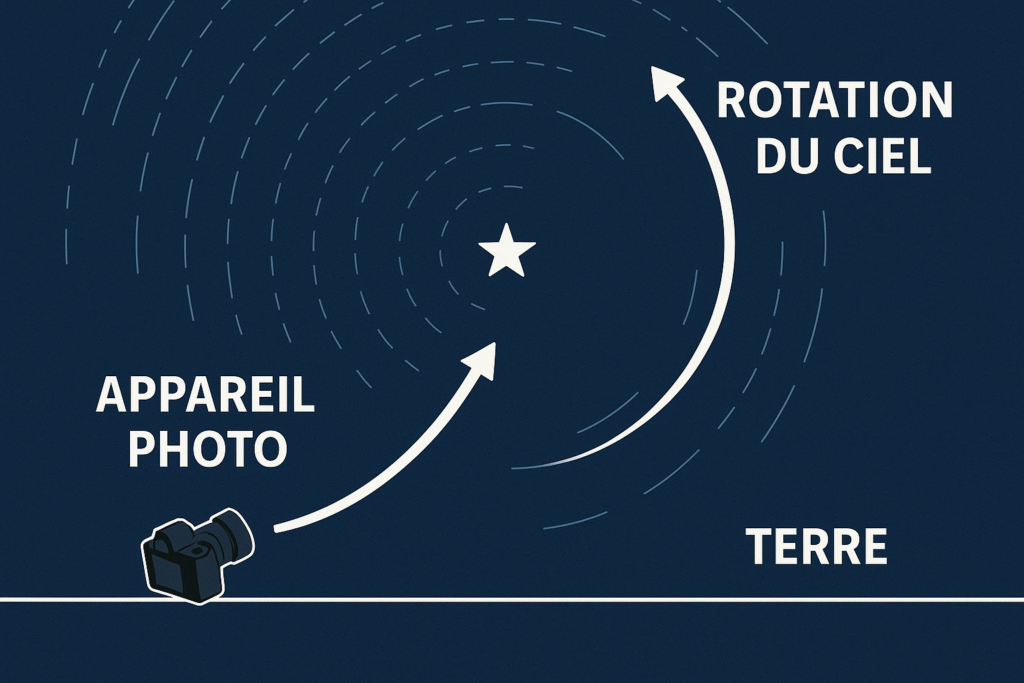

En astrophotographie, la rotation de la Terre fait apparaître les étoiles sous forme de traits lorsque le temps de pose est trop long. Pour éviter ce phénomène sans utiliser de suivi motorisé, les photographes appliquent souvent la règle des 500. Cette méthode simple calcule le temps de pose maximal en fonction de la focale et du capteur, afin de conserver des étoiles ponctuelles.

-

La Terre tourne d’environ 15° par heure (0,25° par minute).

-

Pendant une pose longue, le ciel semble “bouger” par rapport à ton appareil.

-

Plus ta focale est longue, plus le mouvement est visible sur l’image (effet de grossissement).

-

La règle des 500 te donne un temps de pose maximal approximatif où le déplacement des étoiles reste imperceptible à l’œil, en fonction de la focale et du capteur.

Dans cet article, on verra comment appliquer cette règle, ses variantes, ses limites, et les alternatives plus précises, avec exemples chiffrés et illustrations.

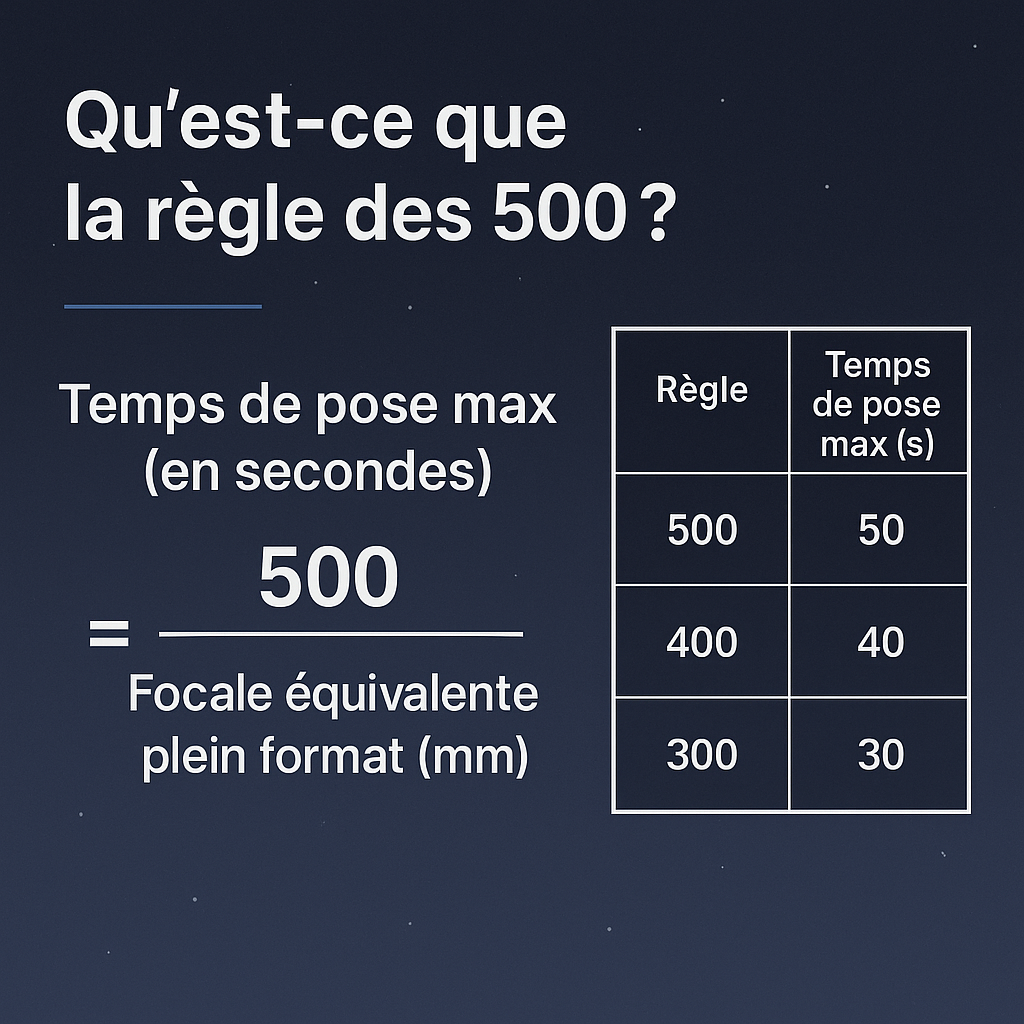

Qu’est-ce que la règle des 500 ?

La règle des 500 est une formule empirique utilisée en astrophotographie pour déterminer le temps de pose maximal permettant de photographier des étoiles nettes sans suivi motorisé, en limitant le risque de filés dus à la rotation terrestre.

Elle repose sur le principe que plus la focale est longue, plus le mouvement apparent des étoiles sera visible rapidement sur le capteur. À l’inverse, un grand-angle tolère un temps de pose plus long.

Formule de base :

Temps de pose max (en secondes) = 500 / Focale équivalente plein format (mm)

Étapes d’application :

Identifier la focale réelle utilisée sur l’objectif.

Prendre en compte le facteur de crop (capteurs APS-C, Micro 4/3, etc.).

Exemple : 24 mm sur APS-C 1,5× → focale équivalente = 36 mm.

Diviser 500 par cette focale équivalente pour obtenir le temps de pose max.

Exemple pratique :

Plein format, 24 mm → 500 /24 ≈ 20,8 secondes.

APS-C 1,5×, 24 mm → 500 / (24 × 1,5) ≈ 13,9 secondes.

📌 À retenir : il s’agit d’une approximation. Sur des capteurs haute résolution (36, 45, 61 Mpx…), le filé peut apparaître plus tôt, ce qui a conduit à l’apparition de variantes comme la règle des 400 ou 300, plus conservatrices.

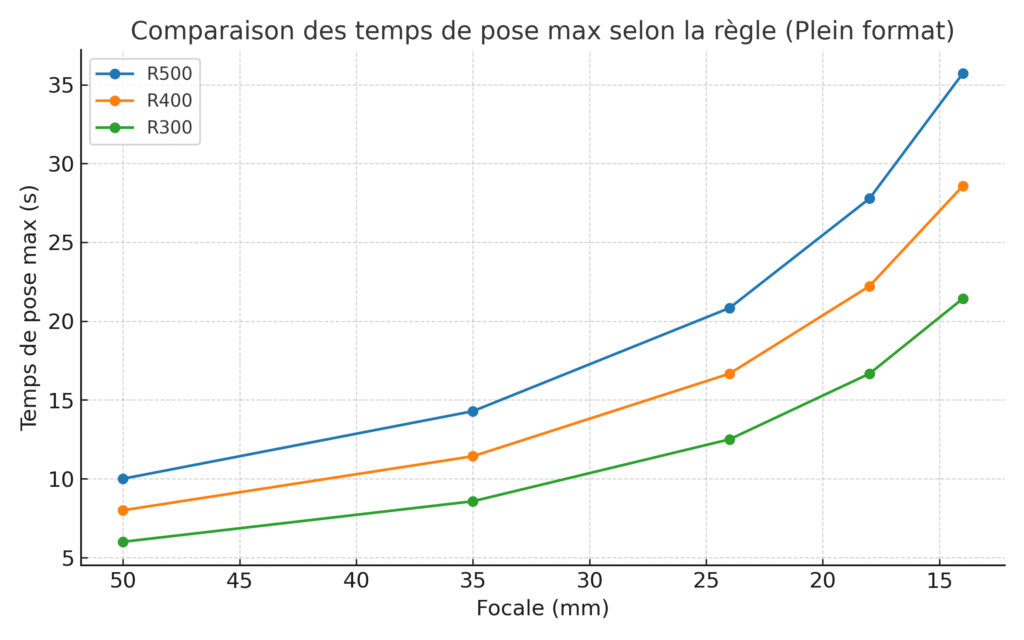

Variantes : règle des 400 et des 300

Avec l’évolution des boîtiers, notamment l’augmentation de la résolution des capteurs et l’amélioration de la précision des optiques, la règle des 500 montre ses limites. Sur des capteurs de 36, 45 ou 61 mégapixels, le moindre déplacement des étoiles devient plus visible, ce qui peut entraîner des filés perceptibles avant le temps calculé par la formule classique.

Pour pallier ce problème, deux variantes plus strictes sont souvent utilisées :

- Règle des 400 :

Temps max (s)= 400 / Focale équivalente plein format (mm)

Recommandée pour les capteurs haute résolution (≥ 30 Mpx) ou lorsque l’on prévoit un recadrage important.

- Règle des 300 :

Temps max (s)= 300 / Focale équivalente plein format (mm)

Adaptée aux situations exigeant un rendu impeccable à 100 % de zoom, ou pour des tirages grand format.

Comparaison rapide (focale équivalente 24 mm) :

-

R500 → 20,8 s

-

R400 → 16,6 s

-

R300 → 12,5 s

📌 Astuce terrain : si tu vises un résultat sans compromis, pars directement sur la règle des 300, puis ajuste en fonction de la tolérance aux filés observée sur tes images tests.

Conclusion et conseils pratiques

La règle des 500 reste un outil simple et efficace pour déterminer rapidement un temps de pose de départ en astrophotographie sans suivi motorisé. Bien qu’imparfaite, elle permet d’éviter la plupart des filés visibles, surtout avec des focales grand-angle.

Conseils de prise de vue :

Temps de pose : calcule-le avec la règle adaptée (500, 400 ou 300) puis réduis-le légèrement pour plus de sécurité.

Ouverture : utilise l’ouverture maximale de ton objectif (f/2.8 ou plus lumineux) pour capter un maximum de lumière.

ISO : ajuste entre 1600 et 6400 selon la luminosité du ciel et la tolérance au bruit de ton boîtier.

Mise au point : bascule en manuel, vise une étoile brillante et ajuste jusqu’à obtenir un point net en zoom 100 %.

Balance des blancs : fixe une valeur manuelle (entre 3500 K et 4000 K) pour éviter les dominantes de couleur dues à l’éclairage artificiel.

Stabilité : utilise un trépied solide et déclenche avec retardateur ou télécommande pour éviter les vibrations – N’oublie pas de désactiver ta fonction Stabilisateur

Test sur place : vérifie toujours tes images à 100 % pour confirmer l’absence de filé et ajuster si besoin.

📌 Astuce terrain : en ciel très sombre (loin de la pollution lumineuse), tu peux parfois prolonger légèrement le temps de pose ou baisser les ISO pour un rendu plus propre.

Limites de la règle

-

Résolution du capteur : plus elle est élevée, plus le filé est visible → préférer la règle des 300 sur boîtiers haute définition.

-

Position dans le ciel : déplacement plus rapide à l’équateur céleste qu’au pôle → ajuster selon la zone visée.

-

Facteur de crop : un mauvais calcul fausse le résultat → toujours convertir en équivalent plein format.

-

Distorsion des objectifs : surtout en grand-angle, le filé peut apparaître plus vite dans les coins.

-

Conditions atmosphériques : turbulence et brume peuvent accentuer ou atténuer le filé.

📌 Conseil : utiliser cette règle comme point de départ, puis vérifier sur le terrain.